【那些年,那些人】陈志列:研祥高科的“王道”

发轫于五个年轻人、两间民房的一家民营企业,在硝烟弥漫中的IT行业,短短的十几年间,迅速发展成为中国最大的工业计算机企业,打造出全球特种计算机行业最大且最具竞争力的生产研发基地。

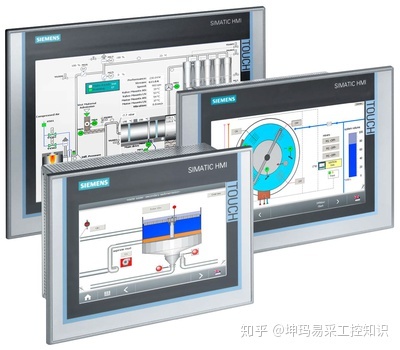

研祥———这家国人并不熟知的本土企业,目前已经成功打败国人熟悉的德国西门子、美国通用等跨国企业,成为中国第一、世界第三的特种计算机龙头。是怎样的力量造就了这间非比寻常的企业?是怎样的基因缔造了这样非同凡响的成功?羊城晚报记者日前专访了研祥集团董事局主席陈志列。

树立名头

“发明”出“工控机”这个新名词,被收入中国工业计算机“族谱”

“研祥17年的发展历史,就是一部不断追求创新的历史”,脸上始终保留着书卷气息的陈志列,看上去并不像一个鏖战商海的老手,回顾研祥一路的发展历程,他颇有感慨。

1991年,西北工业大学研究生毕业的陈志列,被当时所在的公司借调到深圳。1993年,陈志列被小平同志南巡讲话后掀起的创业热潮“卷”下海,在深圳正式注册成立研祥机电实业有限公司。

上世纪90年代初,一台硕大无比、靠四个轮子推动的美式工业计算机售价高达45万元人民币,即使是台湾生产的机器售价也要二三十万元人民币。“当时,只有一些大型企业才有条件使用这种工业计算机”,陈志列回忆,大部分国内企业对其知之甚少,这个新兴事物甚至没有自己的“名头”。

“1989年,IBM最早把这类产品引入中国,称作‘工业PC’,但到底什么是‘工业PC’?很多人不明白。”陈志列说。于是,研祥“发明”出“工控机”这个新名词,这不仅成为了业内的通用说法,而且被收入中国工业计算机“族谱”,同时,也催生出庞大的“工控机”行业。“一个新的技术、一个新的行业,最先的一拨人”,陈志列总结。可以说,研祥打开了中国特种计算机行业的大门,是中国特种计算机行业的鼻祖。

志在第一

“如果有那一天,我想不光我一个人,我们所有人都愿意干到死”

美国第一任总统华盛顿,其小时候有个关于“斧子”的著名故事;在创业之初的研祥,陈志列也有过难忘的“锤子”经历。

一次,在德国为了布置展会,陈志列到一家商店里购买锤子。当时售货员问他:“您要质量好的还是质量一般的?”他说:“我要质量好的。”于是售货员告诉陈志列:“那你不要买进口的,进口的质量不都是好的;国产的才是最好的!”

这话对陈志列触动很大。在国内,公众对进口产品的崇拜有时几乎达到“迷信”的程度,反之对国产品牌的态度却高度地不信任。陈志列分析,“造成这种局面的原因,很大一部分是国内企业本身的管理和技术不够成熟,品牌和消费者之间还没有建立起一种情感的纽带”。

“我说什么时候咱中国的东西,能让咱中国超市里一个普普通通的售货员,跟人家老外说,你要买东西,就买我们国产的,进口的东西质量都不太好。我说如果有那一天,我想不光我一个人,我们所有人都愿意干到死。”陈志列说,“锤子”让他更强烈地感受到一定要打造自己的民族品牌,要将研祥打造成为中国工控机的第一品牌!

高端路线

对于研祥从事的行业来说,价格战是完全没有用的,关键在于技术

与普通中国企业发家惯用“价格战”开疆拓土不同,“研祥的产品在中国市场价格最贵,在国外市场也是最贵之一,研祥决不走低价路线”,陈志列语气坚定。这其中,他有一个铭刻于心的故事。

1998年,陈志列带队参加一个在美国拉斯维加斯的展销会。“我们在那儿搭了个展位,然后就来了两老外,一看就是内行客户。他们不需要我介绍什么功能,一看就懂,而且不说多少钱,是真正的买家。我盘算了一下,当时这个产品在中国卖250美元,但我知道美国卖得贵,咬了咬牙,报价470美元。”

两个老外放下东西就离开了。片刻之后,两位台湾同行来到摊位前告诉他,刚才的客户来自美国海军在圣地亚哥的一个单位,这个东西在美国卖950美元,他们认为再低也不可能低于870美元。“如果太低,他们认为你根本是不可信的,470美元的东西能跟950美元的一样吗,摧毁了人家很多价值观啊。”

头一次出国,就摔了这次很重的跤。陈志列明白了,对于研祥从事的行业来说,价格战是完全没有用的,关键在于技术。若干年后,研祥终于重新“捡回”这个客户,同样的产品基础上加多两个功能,价钱卖到1500美元。不过,当年一模一样的产品对方却无论如何也没有采用。

唯一选择

“想在国外品牌、台湾品牌的包围圈中夹缝求存,只有创新一条路”

创新是企业的生命线,这句话在研祥不是一句空话。“不论是打造自主品牌还是自主技术,创新是根本!”陈志列说。

据了解,研祥目前每年超过10%的销售额投入到了研发中。而在研祥早期起步时,研发的投入比例更高,甚至几乎占去了销售额的一半。业内人士分析,目前中国企业一般在研发上的投入只有约2%,研祥在研发上的投入比例,不仅在中国,就是在国际上,也称得上名列前茅。

对于研发上大手笔砸钱,研祥内部曾引起很大争议。三四年前,研祥在技术上已达到行业先进水平,陈志列决定对研发队伍扩编,计划将几百人的研发团队扩编成千人的庞大阵容。这一想法在研祥内部引起不少人质疑———将原有的研发扩编几倍,首先将带来几倍的成本增加。企业现有产品已基本满足市场需要的情况下,深层次研发是否必要?

2008年,这个争议得出了回答。金融海啸席卷全球,无数企业倒下,研祥却在这一年实现了100%的增长。“客观上说,在特种计算机领域,1995年以前技术一直掌握在欧美或台湾企业手中。研祥从出生那天,就成长于血雨腥风之中。这样的生存环境决定了研祥要想在国外品牌、台湾品牌的包围圈中夹缝求存,只有创新一条路”。陈志列分析。

没我不行

和外国品牌产品真刀真枪比拼下来,90%的故障来自外国产品

“对于研祥这样的高技术企业来说,只有创新才能缔造自主技术和自主品牌,才能获得定价权”!陈志列一针见血,“也因此才能站到价值链的最高端,这正是广东人说的‘喝头啖汤’”!

据了解,目前研祥旗下产品100%自主研发。技术不仅为企业带来定价权,带来更高的毛利,更形成了技术性排他屏障,在竞争中“没我不行”。在深圳地铁一期运行时,研祥公司和外国品牌产品各占一半,然而真刀真枪演练下来,90%的故障来自外国产品。深圳地铁二期到四期建设,全部采用研祥公司产品。

研祥的创新,对同行产生强烈震动。昔日,工控机被欧美、台湾品牌把控,售价数十万元人民币;如今,同等性能的产品售价只需两三万元人民币。民族企业创新产生的社会经济效益可见一斑。

“传统产业在全球范围内不断迁徒,寻找成本低洼地的候鸟经济并不适合珠三角。珠三角传统产业拼成本、拼价格,可以暂时赚取产业链上最微薄利润,但长远看,他们可能连最低的利润都很难赚。因此,广东提出的转型升级是经济必然”,陈志列认为。

陈志列领导的研祥,不仅身体力行技术创新,而且引领管理理论创新,开创了国内管理学届著名的“非经典管理”理论。“打左轮、打右轮,就是不许踩刹车”!就是其中的一句名言。

“当面对一个丫字型路口的时候,一般人的反应是停下来,向上一级汇报,让上一级做出决定”,陈志列边解释边在纸上画出草图,“但研祥的要求是,打左轮、打右轮,就是不许踩刹车!研祥17年的经历证明,只有决定由开车的人(一线遇到问题的人)自己做出来,才能最大程度地降低成本”!

陈志列说,“打左轮、打右轮,就是不许踩刹车”实际上就是“允许工作做错,不许拖延不做”。在陈志列看来,一个创新的企业必须具备“宽容失败”的基因。“一个企业不能宽容失败,创新只会是一句空话!而‘宽容失败’———只要你把这点做到了,这个团队就一定是一个创新的团队”!

链接:期待无锡成为“中国硅谷”

行色匆匆的陈志列,一旦坐定,立即展现出直截了当、毫无掩饰的干练风格。性格豪爽的他,语言斩截,思路开阔,很健谈。

陈志列身上有一种气场,浑身散发着一种干事业的正能量。起步于上个世纪90年代初的深圳,在中国改革开放的第一线打拼多年,他在特种计算机行业开拓了自己的一番事业,牢牢地掌握着这个行业的话语权,如今回过头去回顾曾经的创业往事,陈志列显得意气风发。

在深圳创业成功的陈志列,一直以来对家乡无锡关注颇多,他看好无锡的发展前景,为近年来无锡相继启动的重大基础设施项目建设点赞,期待无锡能够成为中国科技创新的高地。

厚植沃土让“中国硅谷”生根发芽

在江苏发展大会无锡乡贤恳谈会上,全国政协委员、研祥高科技控股集团董事局主席陈志列提议,深圳工商联与无锡工商联建立战略合作伙伴关系,两边的经济发展有很多可以合作的地方,可以互相推动、互相促进。他同时建议港、深、锡可以做一些三方战略合作的安排,进行一些实质性的工作推动和双方定期的制度化往来。对此,在场的不少企业家深以为然。

目前,研祥集团正在和新吴区江溪街道合作,一起申请国家级科创综合体项目、创新创业孵化器和众创空间。

他最关心的还是家乡的科技创新事业。陈志列以深圳的发展经验作为参照,他介绍,深圳除了具有改革开放、毗邻香港以及作为移民城市等天时、地利、人和等优势外,更重要的是历届政府一直不遗余力地发展高科技产业。

当其他城市还在费尽心思地吸引外资投资时,深圳很早就开始扶持本土的民营科技企业,为发展高科技产业腾出空间。并且,深圳是“小政府、大社会”,政府非常克制,对企业的管理分寸拿捏得非常老道,从制度上鼓励和保障创新。

“90%以上的科研人员、研发机构、研发资金、研发成果及产业化都在企业,钱用到了刀刃上,这个方向是一直都没有偏离的,所以高科技转化为生产力、高端就业、税收和GDP,成为深圳的支柱。”陈志列说,这才是城市最核心的竞争力。

在长三角乃至全国的竞争中,无锡的机会在哪里?

“大家应该注意到,美国的硅谷并没有出现在纽约这类的大城市,为什么?因为科技创新在起步阶段承担不起这些大城市的高成本,反而会选择一些距离大都市不太远的中小城市,这就是无锡的机会。”陈志列说。

参考发达国家经验,硅谷不仅处在航运中心城市与大学集聚城市的“丘陵地带”,而且还需具备一定的房价优势。比如美国的硅谷就处在洛杉矶和旧金山两座城市的“丘陵地带”,洛杉矶是一个港口城市和金融城市,旧金山则高校云集,是斯坦福大学的所在地。无锡电子信息产业基础雄厚,物联网等战略性新兴产业发展较快,且正好处于上海这样的国际航运、贸易、金融中心和南京这种大学集聚城市中间的“丘陵地带”。同时,世界级的苹果、谷歌公司的车库创业故事,验证了发展硅谷所需的低房价规律,而无锡目前的房价相对低于周边的上海、苏州和南京,适宜大学生创新创业,适宜为打造“硅谷”储备技术工人,因此他建议无锡利用这样的区位优势,打造“中国硅谷”。

把握特种计算机的世界话语权

无论是对于企业创新还是为家乡发展建言,陈志列都有独到的见解,独特的眼光和视野来源于他在产业发展一线多年的思考和积累。

1990年,陈志列从西北工业大学计算机系硕士毕业,被分配到北京航空部的设计院。

不久,设计院在深圳成立了一个窗口单位,陈志列被派过去负责工业控制计算机的工作。1992年3月3日,他正式到深圳工作。很快,小平南方视察的消息传遍了神州大地。下半年,深圳掀起了海内外投资创业的高潮,新鲜事物层出不穷。“有一天,我和5个老朋友、老同学吃饭,他们每人给我递了一张名片,我一看,头衔都是‘董事长兼总经理’,都创业了。他们鼓励我说:‘老陈你也创业吧。’”陈志列说。

陈志列没有犹豫,决定下海。但家人都反对他扔掉国家机关干部这个“铁饭碗”,而且他当时拿的是双份工资,加特区补助每个月有2500元,在当年是一笔不小的数目。单位同事们很诧异,领导也劝:创业的风险实在太大了。

但在那种创业激情四射的氛围里面,陈志列无法置身事外。1993年,陈志列找了其他4个朋友搭档,创立了“研祥”,研究生发祥地的意思。干的是老本行——工业控制计算机。实际上它在国外也是新兴事物,最早于1987年诞生于美国。企业早期做的是国外产品在国内的代理业务,一步步积累了第一桶金。

1998年,一位同学从北京来深圳参加一场名为“高新技术与资本市场”的研讨会,陈志列一起去参加。在研讨会上,与会的经济学家、大学教授、证监会的官员以及香港嘉宾轮流高谈阔论。陈志列费了一番功夫才听懂:发展高新技术,光用自己的钱是不够花的,还得学会在资本市场融资,那就是上市。这场研讨会改变了陈志列的发展方向。

当上市的计划还只是一幅草图时,1999年10月,首届高交会开幕了。它除了是一个技术产品的展览会,还是高新技术与资本市场的“联姻会”。当时深圳第一家创业科技投资公司(俗称“创新投”)刚成立,在高交会前几个月,“创新投”找到陈志列,说政府要投资高科技企业,但只做小股东。首批签约的有6家公司,研祥是其中之一。

“创新投”按照“研祥”公司的估值,投了2000万元,占12%的股份,这也意味着政府间接承认研祥的市值为2亿元。对于注册资本不到100万的“研祥”而言,这无疑是注入了一支强心剂,底气大增。

当时,由于在国内A股市场IPO花费的时间比较长,按照政策法规,“研祥”选择在港交所刚设立不久的创业板H股上市,拿出25%的股权进行融资,后来又转到了香港的主板。“研祥”是国内第6家登陆H股的民营企业。

上市是研祥发展的重大转折点,它一方面解决了原本融资速度赶不上公司发展的问题。另一方面,在上市前,去参与项目的招投标,都要准备一沓厚厚的资料;在上市后,去投北京一个地铁线的标,只要说是香港上市公司以及股票代码是多少,在资质审查这一块就不再需要提交一堆冗杂的材料,很快就通过初审环节。

随着多年的发展,研祥成为了国内最大的特种计算机(即工业控制计算机与军用计算机的统称)自主研发和制造企业,目前跻身全球三甲。除了人们平时随处可见的民用与办公用计算机,特种计算机同样可谓无处不在——它广泛应用于铁路、公路和楼宇的电子监控、ATM机、POSE机、加油站等,与人们的生活密切相关;但又无从可见,作为核心部件,它被放置在设备的内部,研祥是“嵌入式”的,跟英特尔一样,是“Inside”,是“隐形冠军”。

目前研祥已有超过600项发明专利和近千项非专利核心技术,100%都是自主知识产权,目前国内外市场份额分别是25%和75%,全世界有超过100个国家在应用研祥的产品。

“我们的根永远在无锡”

江苏发展大会无锡乡贤恳谈会期间,我市为海内外无锡籍知名人士、高层次人才,组织了围绕新兴产业、名人故居和工商文化、山水和寻根之旅等多个主题展开的参观考察。

主题考察期间,从锡绣工作室走出来,陈志列直言“很震撼”。陈志列11岁随父母从沈阳回到老家无锡,15岁离开,虽然在无锡生活的时间不长,但有关故乡的记忆始终清晰。乡贤恳谈会主旨发言时,陈志列还操起了一口无锡话,虽然说起来语速并不算快,但是家乡方言的味道还在。

陈志列在无锡虽然只生活了短短几年时间,但是无锡的历史文化底蕴和社会风俗习惯深深地影响着他,他身上既有北方人的豪爽,又有着南方人的细致和韧性。“我们家住在大娄巷54号,离三凤桥很近,热闹,生活方便,经常去三凤桥吃饭,酱排骨、凤爪、翅中、酱牛肉等非常好吃。我家附近还有一个湖光照相馆。”

位于锡城市中心的大小娄巷历史悠久,是无锡两大名门望族秦氏、谈氏的世居之地。这里人文底蕴深厚,即便到了今天,从巷边一些不起眼的门庭走进去,虽然建筑老旧甚至破败,但里面赫然会有一些三进、四进甚至五进的大宅子,特色鲜明。这些“最无锡”的地方,给少年陈志列留下了深刻印象。

回到无锡,深切感受到了家乡父老对远离家乡游子的热情、体贴和关照,也听到很多关于家乡建设令人振奋的消息,真实感受到了家乡一日千里的变化。陈志列说,无锡自古是鱼米之乡,人杰地灵,不仅风光秀美,人民聪明勤劳,也是中国民族工商业的摇篮,是苏南模式的发祥地。无锡的繁华、无锡实业的扎实,无锡现代市场经济意识的先进性,在国内是数一数二的。

这次回来,陈志列买了惠山泥人、宜兴紫砂和锡绣,这些江南特产上凝聚着家乡的特色,看到它们就想起家乡。陈志列感叹,无锡有着深厚的工商文化底蕴,老一代民族企业家实业救国,当今的无锡人也在走着一条实业报国之路。陈志列认为,不管过去还是现在,有家国情怀的实业家很多。

在薛家花园里,陈志列参观后感叹:“以前来无锡,总是来去匆匆,这是我第一次参观薛家花园。看到了一种传承。”

陈志列介绍,此前他曾到滨湖区蠡湖街道陈庄村寻根,当地的老人带来了五大本陈庄家谱,里面记录了上千名陈庄人的姓名,最早上溯到清嘉庆年间。

“看了非常感动,我们的根永远在无锡。”陈志列希望自己能够推动无锡市陈姓族谱的编纂,也计划在无锡规划类似陈氏祠堂的项目,传承家族文化。如果成功,一定可以吸引更多海内外陈姓人士多回家乡看看。